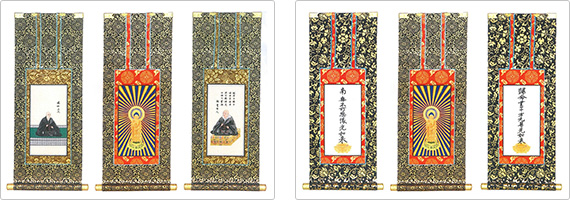

御本尊や御脇掛は、本山からお受けしましょう。

岡崎教務所でもお取扱いしております。

お受けの際は、お手次の寺院にご相談ください。

御本尊・御脇掛の寸法・礼金については、以下のリンクを参照ください。

打敷をかけます。

供笥にお餅(または落雁等)をそなえます。

ろうそくは、朱蝋(赤色ろうそく)を用います。

鶴亀の蓮軸は、蓮の実が正面で、葉が外側を向くようにします。

花瓶には、丸型と角型があり、丸型には無地、鰭付などがあります。角型花瓶の場合は角が前正面に、鰭付の場合は鰭を前正面にしておいてください。なお、花瓶に紋がある場合は、八藤紋が内側、牡丹紋が外側に来るようにします。

※平常のお荘厳のお仏供(仏飯)は、朝の勤行の後におそなえし、正午におひかえ(お下げ)します。但し、午後でも法要が勤まる時には必ずおそなえします。

※御脇掛が宗祖・蓮師の時は、お仏供(仏飯)をおそなえします。九字名号・十字名号の前にはおそなえしません。名号におそなえしないのは、御本尊と一体という考え方のためです。

※お仏供は、白飯を盛槽で形をつくりおそなえします。

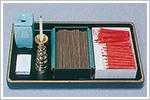

お給仕盆(例)

まず、お給仕用ろうそくに火をつけます。

お灯明に明かりを灯します。

お線香を香炉の大きさに合わせて折り、給仕用ろうそくで火をつけます。

お線香は立てずに火を左にして寝かせます。

ろうそくも給仕用ろうそくで火をつけ、鶴亀に立てます。

これで勤行前の準備が整いました。給仕用ろうそくは消しておきましょう。

まず姿勢を正してご本尊を仰ぎ見ます。

次に右手で香盒のふたを取り、2回焼香をします。

※この時、お香を額にいただくことはしません。

右手指先でお香の乱れを直し、香盒のふたをします。

静かに合掌し、お念仏をとなえます。

最後に軽く頭を下げ、退きます。